LUTHER KÉP

LUTHER KÉP

LUTHER KÉPEK

LUTHER KÉPEK

LUTHER KÉPEK

LUTHER KÉPEK

LUTHER DEUTSCH 190-VÉGE

189 mfissten, war ein sehr einfacher: Geld. Die klamme DDR-Regierung brauchte dringend Devlâen, Um lul

das zunehmend mürrischer werdende Volk Weiten MS dem Ausland

importieren zu können. Daher bot sich an, Luilleffi 500- Gebüflfilflg

im Jahr 1983 groß zu feiern. Hintergedanket T0U1'iSleU Wefden ms

Landkommen und die ersehnten Devisen mitbringen-

Der Eindruck, dass Luther nun im Jubiläumsjahr 2017 auch wie-

der Touristen ins Land locken soll, besonders nach Ostdeutschland,

lä's'št sich nicht von der Hand weisen, wenn man sieht, Wle Lufhef Sell

lahren schon in Erfurt, Eisenach, Wittenberg, in ganz Thüringen,

Sachsen und Sachsen-Anhalt für das Stadt- und Bundesland-Marke

ting eingespannt wird. Wieder erhofft man sich Touristen, GeSCl1äfte,

ein positives Image mithilfe Luthers, obwohl doch die Zahl der Kir-

chenmitglieder - gleich ob evangelisch oder katholisch gelfäde ln

buthers eigenem Wirkungsbereich einen historischen Tiefstand er-

190 reicht hat. In Sachsen-Anhalt, wo einst mit Wittenberg das »refor-

matorische Rom« lag, sind heute 80 Prozent der Bevölkerung kon-

fessionslos. Aber man fühlt sich berufen, im Land von Luther, Bach, Händel,

Schiller, Goethe das christliche Abendland zu verteidigen. Statt Mar-

keting müsste man eigentlich christliche Missions- und humanisti-

sche Bildungsarbeit betreiben Auch die EKD erhofft sich einen Imagegewinn, und wenn schon

keinen nennenswerten Mitgliederzulauf, dann doch wenigstens einen

Rückgang der Kirchehaustritte. Aber wie lauten die Argumente? Wa-

rum sollte man heute wegen Luther in die Kirche eintreten. Was hat

er uns denn heute zu sagen? Hat er uns überhaupt noch etwas zu sa-

gen? Warum muss es 145 protestantische Kirchen des Lutherischen

Weltbunds geben und darüber hinaus noch ein paar Dutzend weitere?

Wieso können die sich nicht auf eine einzige große evangelische Kir-

che einigen? Wäre es nicht angebracht, 500 Jahre nach Luther zu ver-

suchen, mit der katholischen-Kirche einen Neuanfang zu versuchen?

Und überhaupt, wozu braucht man die Protestanten noch?

Es ist zu hoffen, dass diese Fragen unter der Flut der geplanten

Luther-Spektakel und dem ganzen Veranstaltungs-Overkill, der uns

bevorsteht, nicht untergehen und wir echte Antworten zu hören be-

kommen. Im nächsten Kapitel versucht der evangelisch-lutherische

Autor, eine eigene, persönliche Antwort zu geben. \

XVIII Protestanten ~ warum die Welt sie gerade jetzt braucht

Religionen nerven. Sie bekämpfen einander, hassen sich, bringen sich

gegenseitig um oder köpfen ››die Ungläubigen« vor laufender Kame-

- Schiiten gegen Sunniten, Alawiten gegen Aleviten und alle gegen

die Juden. Muslime gegen Christen. Hindus gegen Muslime. Liberale

Juden, Protestanten und Katholiken gegen konservative Evangelika-

le, Traditionalisten, Orthodoxe. Alle zusammen nerven besonders einen: den modernen, westli-

chen, einigermaßen aufgeklärten Durchschnittstyp, dessen absolute

Wahrheit lautet, dass es keine absolute Wahrheit gibt, und wenn es sie

doch geben sollte, keinem Sterblichen zuteil wird, und das, so dachte

dieser moderne Mensch noch bis vor Kurzem, sei eigentlich Konsens

unter allen Vernünftigen, zumindest in Mitteleuropa. Jeder soll nach

fseiner eigenen Façon selig werden, aber den anderen mit seiner Se-

ligkeit in Ruhe lassen. Daher hat sich der moderne Mitteleuropäer bisher gegenüber ei-

gentlich intolerablen Verhaltensweisen gelassen und tolerant gezeigt

und sie unter ››nicht weiter ernst zu nehmende Kuriositäten« abge-

bucht, gegenüber den griechisch-orthodoxen Mönchen vom Berg

Athos zum Beispiel. Die nehmen seit fast einem Jahrtausend für sich

das Recht in Anspruch, an der Eingangspforte zu ihrem heiligen Berg

' ein Schild aufzuhängen mit der Aufschrift: Frauen müssen leider

. draußen bleiben. Das Zugangs-Verbot gilt auch für weibliche Tiere.

*Ausgenommen sind Katzen (wegen der Ratten) und Hühner (wegen

der Eier). Man muss sich einmal vorstellen, was in Europa los wäre, wenn

man die Aufschrift auf dem Schild geringfügig änderte: Juden haben

hier keinen Zutritt. Oder Schwarze. Oder Norweger, Rentner, Blon-

192 de, Hindus, Linkshänder, Behinderte. In jedem dieser Fälle würde das

Schild als Skandal empfunden und von jedem Gericht sofort kassiert.

Nur bei Frauen, da geht”s. Ist ja schon seit tausend Jahren so. Altehr-

würdige Tradition. Muss man respektieren. Religionsfreiheit. Und so-

lange diese komischen Mönche auf ihrem Berg bleiben

Aber mit dieser gleichgültigen Toleranz geht es bei uns allmäh-

lich zu Ende, seit solche religiösen Kuriositäten nicht mehr in fernen

Ländern, sondern vor unserer Haustür praktiziert werden und wir mit

allerlei Forderungen konfrontiert werden, von denen wir nicht wis-

sen, wie wir uns dazu verhalten sollen: Kreuze raus aus den Schulen,

Gebetsräume für Muslime rein, Speisegebote, Tanzverbot am Karfrei-

tag, keine Fußballspiele am Totensonntag, Kopftücher, Burkas, Mina-

rette, Schächten, Beschneidungen der Vorhaut und Beschneidungen

der Meinungsfreiheit aus Rücksicht auf religiöse Gefühle oder aus

Gründen der Sicherheit, Diskussionen über eine Verschärfung des

Blasphemie-Paragrafen, Angst vor islamistischem, aber auch rechts-

radikalem Radikalismus, Angst vor Terror und Gewalt, No-go-Areas

in unseren Städten, Flüchtlingselend vor unseren Grenzen - die Zahl

der religiös und kulturell bedingten Konflikte nimmt zu in aller Welt.

Und diese Konflikte schwappen herein in unsere bisher so gut ge-

ordnete und befriedeteeuropäische Welt. Ihre Zahl steigt mit der Zahl

der Einwanderer, die ihre kulturellen und religiösen Hintergründe

mitbringen. Der normale alteingesessene Mitteleuropäer möchte da-

von eigentlich nicht behelligt werden, aber ist gezwungen, sich da-

mit auseinanderzusetzen, obwohl er nicht besonders bibelfest ist und

vom Koran in der Regel überhaupt nichts weiß. Er versteht nicht, warum die Identität eines Mannes an dessen

Vorhaut und die Ehre einer Familie am J ungfernhäutchei? der Toch-

ter hängen soll. Er weiß nicht, worum es beim Abendmahlsstreit zwi-

schen Protestanten und Katholiken geht, und will es auch gar nicht

wissen, auch nicht, was am Schwein schlechter oder unreiner sein

soll als am Schaf. Er versteht nicht, wie sich einzelne fehlbare, irren-

de Menschen als Papst, Imam oder Oberrabiner anmaßen können, für

192 alle verbindliche Wahrheiten zu formulieren. Und noch weniger ver-

steht er, dass sich im 21. Jahrhundert Millionen Einzelne tatsächlich

dem jeweiligen Diktum ihrer Autoritäten unterwerfen, und sich von

diesen bis in ihr Sexualleben und ihre Essensgewohnheiten hinein vorschreiben lassen, was schicklich sei, statt von ihrem eigenen Verstand Gebrauch zu machen. Es fällt einem modernen, säkularen Menschen schwer, solch ei- nem Verzicht auf selbstständiges Denken den Respekt zu zollen, der von den Autoritäten - allen voran den islamischen - ziemlich laut eingeklagt wird. Dennoch hält er es, wenn auch kopfschüttelnd, au Gründen der Toleranz und der Religionsfreiheit, für nötig, die Religi-

onen mit ihrem bunten Treiben gewähren zu lassen. Nur: Sympathischer werden ihm die Religionen dadurch nicht.

Glauben und Vertrauen erwecken diese bei ihm nicht. Und statt einer neuen Hinwendung des säkularen Menschen zu religiösen Traditio-

nen erreichen sie dessen völlige und endgültige Abwendung.Das schafft ein weiteres Problem: Gerade jene multiethnischen, mul fikulturellen, multireligiösen Gesellschaften, die seit einigen Jahr zehnten und mit wachsendem Tempo in Europa entstehen, brauchen eine Verständigung darüber, wie sie einem Zerfall dieser Gesellschaf ten in Antagonismen entgegenwirken und stattdessen freundlich mit-[ W. einander leben und arbeiten können. Dafür sind einige Grundregeln nötig, an die sich alle, aber auch wirklich alle halten, und die nicht» ' verhandelbar sind.

,` Wo aber wäre der Ort, an dem eine überlebensnotwendige Verständigunñg über Grundregeln des multikulturellen Zusammenlebens stattfinden könnte? Wer könnte die vielen verschiedenen Menschen zusammenbringen, ein Gespräch uber die Regeln organisieren, mo-

derieren und für deren Akzeptanz werben? Die politischen Parteien?Denen glauben nur noch wenige etwas. Der Staat? Auch ihm wird

misstraut. Also die Kirchen? Ja, und zwar ganz besonders die evangeglische, denn es erweist sich nun, dass die ihr in der Vergangenheit oft 194 vorgeworfene und teilweise von ihr selbst so empfundene »Profillosigkeit« in Wahrheit eine Stärke ist. Ein Profil ist etwas Starres, hat zwar wegen seiner klar definierten Struktur eine hohe Wiedererkennbarkeit, aber was nützt das, wenn

das Profil in der Realität nicht greift, nicht auf sie passt? Winterreifen-

profile sind nützlich bei Schnee und Matsch, im Sommer gefährdet

der ganze Reifen mit seiner für niedrige Temperaturen konzipierten

Gummimischung die Sicherheit des Fahrers. Was es bräuchte, wäre

ein Reifen mit dynamischem Profil, das sich jeder neuen, auch unvor-

hersehbaren Situation anpasst. Über diese Dynamik und Flexibilität verfügt der Protestantismus

wie keine andere Konfession, weil deren Mitglieder zwar an eine ge-

meinsame Wahrheit glauben, aber den Versuch unterlassen, diese

Wahrheit zu fixieren. Daher visualisiert das Facettenkreuz, das sich

einige Landeskirchen, wie etwa die Evangelische Kirche in Hessen

und Nassau (EKHN), als Logo gegeben haben, den Geist des Protes-

tantismus ziemlich gut. Aber eigentlich bräuchte es statt eines Bildes

ein Video zur Visualisierung dieses Geistes. Es wäre eine schwingen-

de, flimmernde, schillernde, ständig seine Gestalt verändernde Form,

die immer als Kreuz erkennbar bleibt, aber sich nie auf eine einzige

Form festlegen lässt. Protestanten wissen, dass sich die eine, absolute, für alle Zeiten

und alle Menschen gültige Wahrheit weder erkennen noch formulie-

ren lässt. Sie wissen, dass jedes Gemeindemitglied immer nur seine

eigene jeweilige Teilwahrheit lebt, geben den Glauben an eine ››ge-

meinsame Wahrheit dahinter« trotzdem nicht auf und wirken da-

her immer rührend hilflos, wenn sie über diese »Wahrheit dahinter«

Auskunft geben sollen. Darüber zanken sie auch unentwegt, aber je-

des Gezänk endet irgendwann mit der Einsicht: Wir sind alle Gottes

Kinder, und darum haben wir die Pflicht, uns zu vertragen, auch

dann, wenn wir uns .über die eine oder andere Frage nicht einigen

können. Und tatsächlich vertragen sie sich dann wieder, mancher grollend, mancher murrend, mancher unbelehrbar seine eigene Wahr-

heit für die ganze nehmend, aber sie bleiben beieinander und lernen,

einander auszuhalten und wie nebenbei: Konfliktmanagement, Me-

diation, Moderation. Sie lernen ihre eigene Unsicherheit, Unschär-

fe, Unbestimmtheit zu akzeptieren. Sie lernen, dass alle großen Pro-

bleme komplex und differenziert zu betrachten sind, und wenn sie

das dann in ihren Denkschriften ausformulieren, kommen Texte von

gähnend-langweiliger Ausgewogenheit zustande, die jeden Leser se-

dieren. Aber fast inzímer sind es Texte auf hohem Reflexionsniveau,

derer man sich als Protestant nicht schämen muss, und auch wenn

ein aktiver oder ehemaliger Ratsvorsitzender - heiße er nun Huber,

Schneider oder Bedford-Strohm - in der Talkshow spricht, reißt ei-

nen das zwar nicht vom Hocker, aber zumindest ich bin dann oft ein

kleines bisschen-stolz auf sie, weil sie eigentlich immer vernünftig,

intelligent, menschlich, undogmatisch und zumindest dem Anschein

nach uneitel und demütig ››rüberkorrynen«.

Die seltsame Unbestimmtheit des Protestantismus macht diesen

,zwar anfällig für Moden und jeden Zeit-, Zweit- „und Drittgeist, und

i ínicht selten wird er auch deren Opfer, aber er berappelt sich dann

schon wieder und passt eben gerade ,deshalb besser in eine multikul-

turell-säkulare jlndividualistengesellschaft als jede andere Glaubens-

gemeinschaft, den uns fremden Buddhismus vielleicht ausgenom-

men. Der Protestantismus passt auch besser in unsere Welt, weil er

für deren Probleme - von der Umwelt über das Klima, die soziale

Gerechtigkeit und den Überwachüngsstaat - »den Kopf frei hat«,

während der Katholizismus sich endlos quält mit seinen heiligen drei

/ Kühen: Pille, weibliche Priester, Homosexualität gleich Sünde. Dazu

kamen in der jüngsten Vergangenheit noch die Missbrauchsskandale

und der sogenannte Protzbischof von Limburg. Die katholische Kir-

che hat jetzt und noch eine geraume Zeit mehr mit sich selbst zu tun

als mit der Welt und den letzten Wahrheiten. Es liegt vermutlich an dieser pragmatischen Anpassungsfähigkeit des Protestantismus, dass so viele Protestanten die Geschicke unse 196res Landes lenken - man sehe sich nur um: der Bundespräsident, die Kanzlerin, der Finanzminister, der Innenminister, die Verteidigungsministerin, die Familienministerin, der Gesundheitsminister, der

Fraktionsvorsitzende und der Generalsekretär der CDU, sie alle sind

Protestanten. Es gibt auch Katholiken in der Regierung, wie etwa die

Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles, den Justizminister Hei-

ko Maas oder die Umweltministerin Barbara Hendricks, aber sie sind

in der Minderzahl. Zehn zu sechs ist das Verhältnis.

So eine an bloßen Zahlen orientierte Aufzählung mag auf den ers-

ten Blick zufällig erscheinen und als reine Äußerlichkeit gelten, aber

es lassen sich doch tiefere Gründe finden für die öffentliche Brauch-

barkeit von Protestanten in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Zwei Namen protestantischer Theologen sind damit verbunden: Ru-

dolf Bultmann und Dietrich Bonhoeffer. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte der damals

noch unbekannte Theologe Rudolf Bultmann einen aufsehenerregen-

den Vortrag gehalten, der beinahe zu seinem Rausschmiss aus der

Evangelischen Kirche geführt hätte. In diesem Vortrag hatte Bultmann gesagt, all die Wundergeschichten,

die in der Bibel stehen, diese Geschichten über Engel, Dämonen und

den Teufel, die Einteilung der Welt in die drei Stockwerke Himmel,

Erde, Hölle - das alles seien keine Berichte historischer Ereignisse,

sondern Mythen. Mythisch sei die Schilderung von Christus als einem präekisten-

ten Gotteswesen, das sich auf Erden als Mensch inkarniert, die Sün-

den der Menschen auf sich nimmt, dafür am Kreuz stirbt, am dritten

Tage aufersteht, in den Himmel fährt und von dort wieder zurück-

kommt. Mythisch sei die Vorstellung, dass dieses Wesen nach einem

Ablauf verschiedenster kosmischer Katastrophen die Toten aufweckt,

vor Gericht stellt und die gesamte Menschheit in Selige und Ver-

dammte scheidet. Dies alles seien Geschichten, die aus antiken Mythen, spätjüdi-

scher Apokalyptik und gnostischen Erlösungsfantasien komponiert wurden, und diese seien durch das moderne Weltbild erledigt. Damit, sagt Bultmann, sei auch“ die Höllen- und Himmelfahrt Christi erledigt, erledigt sei die Vorstellung von einer unter kosmi-

schen Katastrophen hereinbrechenden Endzeit, erledigt die Erwar-

tung des auf den Wolken des Himmels kommenden Menschensoh-

nes, erledigt die Wunder als bloße Wunder, erledigt der Geister- und

Dämonenglaulae. Man könne nicht »elektrisches Licht und Radioap-

parat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klini sche Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klarmachen, dass er, wenn er

das für die Leistung christlichen Glaubens erklärt, damit die christli-

che Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich

macht<<.98 ` .Erledigt ist damit aber auch Ldther. Luther, wenn er plötzlich als der wiederkäme, der er war, und läse, was Bultmann geschrieben hat und hörte, welche Theologie an unseren Universitäten gelehrt wird,

*würde sich schaudernd abwenden, Builtmann als Teufel bezeichnen

und der evangelisch-lutherischen Kirche befehlen, seinen Namen aus ihrem Firmenschild zu tilgen.Eben diese Kirche ist aber durch Bultmann gerettet worden. Er hat mit seinem Entmythologisierungsprogramm die protestantische Kirche auf den geistigen Stand ihrer Zeit gebracht und sie damit anschluss- und diskursfähig gemacht im Streit mit der Wis senschaft und dem Atheismus - was manch militanter, noch dem 19.Jahrhundert verhafteter Atheist vom Schlage eines Richard Dawkins offenbar noch nicht bemerkt hat. Dank Bultmann können protestantische Theologen heute jeden Angriff Dawkins locker parieren.Für die Theologie gibt es daher aber auch kein intellektuell red-'I liches Zurück mehr hinter Bultmann und damit auch kein Zurück/mehr zu Luthers zeitbedingtem Hexene, Dämonen-, Teufels- und

Höllenglauben. Stattdessen markiert Bultmann eine Wegmarke, die 200 Wie einst Luther quer zu seiner Zeit stand - weder römisch, noch

humanistisch -, so stehen Freud und dessen Anhänger heute quer

zum weitverbreiteten Glauben an das Gute im Menschen. Und so wie

er einst den Humanisten Erasmus von Rotterdam gerügt, ja fast ver-

achtet hatte wegen dessen oft unentschiedener Haltung, so würde er

heute die oft unentschieden erscheinende sowohl-als-auch-Haltung

der evangelischen Kirche geißeln.

Es tut dieser Kirche gut, so einen lutherischen Stachel im Fleisch

zu haben, ihm aber nicht zu sehr nachzugeben, denn mit lutheri-

scher Sturköpfigkeit ist heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen.

Moderne Protestanten haben sich längst von Luther emanzipiert,

und genau darin, dass sie ihrem herrischen Lehrmeister, wo es nö-

tig ist, selbstbewusst widersprechen, erweisen sie sich als wahrhaft

lutherisch, denn wahrhaft lutherisch ist es nun mal, keinen Papst zu

akzeptieren, auch keinen evangelischen.

Daher ist es gerade die aus dem Geist des Luthertums kommen-

de Widerständigkeit, wegen dergdie Protestanten heute gebraucht

werden. Ihre gesunde Skepsis gegenüber Macht, Autorität und Dog-

matismus ist umso nötiger in einer Zeit, in der immer mehr Politi-

ker, Despoten, Diktatoren und religiöse, aber auch wissenschaftliche

und ökonomische Autoritäten ihre Machtansprüche und Wahrheiten

durchzusetzen versuchen. Es sind nicht nur die Homophobie, Frem-

denfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit und der Nationalismus religiö-

ser Fundamentalisten, die uns heute herausfordern, es ist auch der

Ökonomismus. unserer wirtschaftlichen, technischen und wissen-

schaftlichen Eliten. Diese sind heute in der Lage eine Zukunft zu ge-

stalten, in der sich Orwells autoritärer Überwachungsstaat mit der

»Schönen Neuen Welt« zu einer Techno-Diktatur verbindet, aus der

es kein Entkommen mehr gibt. Dagegen hilft nur protestantische Wi-

ıderständigkeit. Durch ihren Anspruch, auf Augenhöhe mit der Wissenschaft und

dem Atheismus zu disputieren und jedes Dogma infrage zu stellen,

auch wissenschaftliche, atheistische, ökonomische und technische

Dogmen, sind die Protestanten für die Gestaltung der Zukunft bes-

ser gerüstet als jene, die sich auf die traditionelle Religionsausübung mit ihren unhinterfragten Dogmen, Ritualen und Anmaßungen be-

tschränken. Gebraucht werden die Protestanten auch überall dort, wo der Wert eines Menschen an seinen Werken gemessen und fremden Göttern - Macht, Reichtum, Besitz, Schönheit, Kapital, Wachstum, die Nation, die Klasse - gehuldigt wird. Protestanten haben dank ihrer Lektionen aus der Vergangenheit gekernt, in der Welt mitzuwirken, aber sich gleichzeitig zurückzunehmen. Deshalb ist der Pro testantismus so zeitgemäß und -für mich - unter allen Glaubensge meinschaften eine der fortgeschrittensten und daher so gut geeignet,im Dialog der Religionen eine führende Rolle zu spielen Dass dies alles auch mit liberalen, aufgeklärten Juden, Muslimenund Katholiken möglich ist, will ich nicht bestreiten. Sowieso werden die anderen nicht überflüsjıg. Auch der Papst wird weiterhin gebraucht, um den Christen in der Welt eine Stimme zu verleihen.Wenn er den Kapitalismus kritisiert, wird er auf der ganzen Welt gehört. Wenn der EKD-Ratsvorsitzende ckıs tut, stößt das auf begrenzteInteresse Darum spricht der Papst, wenn er sich für Frieden, Freiheit und gegen die Herrschaft des Gelds ausspricht, immer auch für dieProtestanten mit. ' Sagt er aber, Frauen taugten nicht als Priester, die Pille zu nehmen verstoße gegen göttliches Gebot, und Homosexualität sei Sünde, dann widersprechen die Protestantenfund darin 'sprechen sie auch vielen Katholiken aus dem Herzen. Eigentlich ist es also gar nicht soein großes Unglück, dass es die eine große katholische Kirche und dievielen kleinen chaotischen Schrebergartenkirchen des Protestantis-mus und darüber hinaus noch die bunte Vielfalt der anderen Religio-nen gibt. Wenn sie klug sind, fordern sie einander heraus, korrigieren einander, sichern damit ihr gemeinsames Überleben, und bei allemStreit und allen Differenzen gehören sie doch zusammen. Und was klug ist, dafür ist die Großmutter des israelischen Schriftstellers Amos Oz ein wunderbares Beispiel. Zum ewigen Strei zwischen Juden und Christen, ob der Messias schon gekommen sei,wie die Christen glauben, oder erst noch kommen wird, wie die Judenglauben, sagt sie: ››Ist es so wichtig? Warum kann nicht jeder einfach

abwarten und schauen? Falls der Messias kommt und sagt: ›Hallo,

schön euch wiederzusehen!<, müssen die Juden nachgeben. Falls er

aber sagt: ›Hallo, wie geht's? Schön, mal hier zu sein!<, wird die ge-

samte christliche Welt sich bei den Juden entschuldigen müssen.«1°°

Wer sich bei wem wofür warum entschuldigen muss - daswäre eine

Frage, die zum 500. Reformationsjubiläum ausführlich erörtert wer-

den sollte.

VÉGE, VÉGE MINDENNEK,

VÉGE A JÓKEDVÜNKNEK!

LUTHER DEUTSCH 174-189

für dieselbst Luther die sofortige Verbrennung des Ketzers auf dem

Scheiterhaufen .gefordert hätte. Der Ketzer behauptet, dass kein

Schöpfergott über die Welt regiere, dieser Gott gar nicht existiere,

die Erde ein zufällig, von selbst entstandenes Gebilde sei, das nicht

im Zentrum des Universums stehe, der Mensch durch den Tod mit

seinem Körper ausgelöscht werde, dem keine unsterbliche Seele ent-

weiche. Nur die Materie, aus der er besteht, wandle sich und bleibe ,

ewig und unzerstörbar bestehen. Die Liebe zwischen den Menschen

sei nichts weiter als eine List der Natur, mit der diese den Menschen

dazu bringe, sich fortzupflanzen. Überhaupt bestehe das Grundprin-

zip des ganzen Kosmos darin, dass sich dauernd Atome mit Atomen

verbinden und wieder lösen und dadurch aus sich heraus die Weltx

und die ganze Vielfalt der Erscheinungen der Natur hervorbringen.

Die Religion aber sei nichts als Aberglaube. Es gebe weder Himmel

noch Hölle, auch keine Erbsünde und keine Erlösung.

In diesem Text ist sie da, die Neuzeit, viel zu früh, wie es scheint,

denn bis sich das darin enthaltene atheistisch-naturwissenschaftliche

Weltbild durchsetzt, vergehen noch viele Jahrhunderte. Wer aber hat

das geschrieben, und warum hat die Kirche nicht zuvorderst den Ur-

heber dieser Dichtung De rerum natura (Von der Natur der Dinge)

verfolgt, statt Luther? Die verblüffende Antwort lautet: Ihr Verfasser konnte nicht me _ r

verfolgt werden, weil er schon sehr lange tot war. Lukrez heißt er, ein

römischer Dichter und Philosoph war er, und geschrieben hatt; er

diesen Text im ersten Jahrhundert vor Christus. Lange war der fext

verschollen. Aber im Jahr 1417 wurde er wiederentdeckt. und so gr

verbreitet, wenn auch im Geheimen - von Klerıkern, Mannern er

Kirche, aber auch von den Humanisten. . Poggio Bracciolini heißt der Entdecker. Er ließ den Text heim ic

nachdrucken Andere druckten ebenfalls nach und verbreiteten ihn

geheim weiter. Als im Jahr h61fi2ıUSk21m› W215 fh' heimliälzl Ve;

breitet worden war, schritt die Kirche ein und ließ Jeden Nach riâc

verbieten. Aber da kursierten längst zahlreiche Drucke und wur en

heimlich weitergereicht.17 Der Lukrez'sche 'Atheismus inspirierte und infizierte .seit 1:

zahlreiche Gelehrte in Europa und half mindestens so viel wie Lut ers

Theologie, der Neuzeit und Aufklärung den Weg ZU befeltell Mont“

gne (1533-1592) hatte das Werk gelesen, Shäkeäpeäfe (1564-1616)

kannte es und schmuggelte in »Romeo und Julia« ein Gespann von

kleinen Atomen ein, das über die Nasen von Schlafenden fahrt, Mo i-

ère (1622-1673) übersetzte es ins Französische.

Auch wenn so etwas nur von wenigen l-lochgebildeten irn Stillen

Kämmerlein gelesen und nur heimlich daruber diskutiert wird, kann

dennoch nicht ausbleiben, dass etwas davon nach außen diffundiert,

in andere Köpfe dringt, und sei es nur unbewusst, und sein Werk176 verrichtet, Zweifel sät, Verunsicherung erzeugt, das Bestehende und

scheinbar felsenfest Unverrückbare einem allmählichen Prozess der

Erosion und Zersetzung unterwirft ~ zusätzlich zu dem, was durch

Luther für allgemeine Verunsicherung sorgte.

Das Zeitalter des skeptischen Denkens hatte begonnen, des sich

Vorwärtstastens durch Versuch und Irrtum - ein schmerzlicher Pro-

zess für Völker, die gewohnt waren, nicht denken zu müssen, da sie ja

ihren Glauben hatten, der zugleich Wissen war.

Schon die Existenz zweier christlicher Wahrheiten machte Fürs-

ten, Königen, Geistlichen, Gebildeten, aber auch Handwerkern und

Bauern schwer zu schaffen. Viele hielten es tatsächlich für verrückt,

dass da zwei einander widersprechende ››Wahrheiten« nebeneinander

existierten. Es konnte doch nur eine wahr sein! Schlimmstenfalls gar

keine. Aber doch nicht zwei gleichzeitig. Das menschliche Bedürfnis nach Gewissheiten aber ist groß. Man

will in Sicherheit leben, sich auf das, was gelehrt wurde und wird,

verlassen können, und wasschon immer gültig war und ist, sollte

auch künftig gültig bleiben. In dem Maß, in dem dieses Bedürfnis

enttäuscht wird, wächst die nostalgische Sehnsucht nach alten Ge-

wissheiten und die Bereitschaft, zu diesen zurückzukehren. Im selben

Maß wächst auf der Gegenseite das Bedürfnis, die alten Sicherheiten

durch neue zu ersetzen, den alten, als Irrtum erkannten Gewisshei-

ten die eigenen neuen, nun gültigen Gewissheiten entgegenzusetzen.

Die Folge ist, dass ein tiefer Riss durch die Gesellschaft geht. Und das

Ergebnis ist nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Verunsicherung.

Golo Mann nennt die Reformation ein ››Grundereignis« der deut-

schen Geschichte, sie habe das Land »glatt in zwei Hälften gespal-

ten«, eine Spaltung, die bis ins postchristliche Heute nachwirkt. Eine

Spaltung, unter der so viele litten, dass es zunächst sehr nahelag,

eine Entscheidung herbeizuführen, um die Spaltung zu überwinden

und zu den alten Gewissheiten zurückzukehren oder sie endgültig zu

erledigen. „

176 Wie führt man eine Entscheidung herbei, wenn das ewige Disputieren

zu keinem Ergebnis führt? Mit Macht und mit Gewalt. Das ist stets die

große Versuchung. In diese Versuchung schlitterte Europa hinein, als am 23. Mai

1618, ein dreiviertel Jahrhundert nach Luthers Tod, drei Männer aus

einem Fenster der Prager Burg in den Burggraben geworfen wurden.

Eigentlich hätte nur einer aus dem Fenster fliegen sollen, der böhmi-

sche König Ferdinand von Steiermark. Aber der war gerade nicht

da, als Aufständische in die Burg eindrangen und dann eben die drei

Männer ergriffen, die zufällig da waren und dem König im Rang am

nächsten standen. Ursache des Aufstandes war die Verletzung einer Zusage. Dem

überwiegend protestantischen Teil Böhmens war 1609 in einem Ma-

jestätsbrief von Kaiser Rudolf II. das Recht auf freie Religionsaus-

übung zugestanden worden. Dann aber bemühte sich die böhmische

Obrigkeit um eine Rekatholisierung des Landeš.¬Die Protestanten sa-

hen ihre Rechte zunehmend beschnitten, immer häufiger kam es zu

Unruhen, und diese kulminierten eines Tages in jenem berühmten

Prager Fenstersturz, den die drei Männer aber wie durch ein Wun-

der überlebten. Tatsächlich behaupteten die Katholiken hinterher, die

Jungfrau Maria höchstselbst habe die drei vor dem 'lbde bewahrt. Die

Protestanten konterten mit der Legende, die drei seien in einen wei-

chen, dampfenden Misthaufen gefallen. 4. Ob es nun ,so oder anders gewesen war - dieser Fenstersturz mar-

kiert den Beginn eines 30 Jahre währenden Krieges, bei dem es an-

fangs noch um Glaubensfragen ging, im weiteren Verlauf aber immer

,mehr um Hëgemonie, Macht, Interessen, Pfründe, Land, Geld. Ge-

bündelt wurden all diese Kónflikte in einen Kampf »katholisch gegen

evangelisch«, »Kaiser und Katholische Liga« gegen »Pfotestantlsche

Union«. Der Kampf eskalierte zu einem brutalen Gemetzel, einem ge-

genseitigen sich-Abschlachten, bei dem religiöse Fragen immer mehr

in den Hintergrund traten und ein normaler Krieg um Macht und

Territorien geführt wurde. 178Mord, Raub, Brandschatzung, Vergewaltigung, Hunger und die

Pest plagten drei Jahrzehnte lang Soldaten und die Zivilbevölkerung.

Ganze Landstriche wurden entvölkert. In Teilen Süddeutschlands

überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. Erst als alle Ressourcen

erschöpft, alle Teilnehmer so ermattet waren vom Kämpfen, dass die

Kräfte für eine Fortsetzung des Schlachtens nicht mehr reichten, wa-

ren die Kriegsparteien bereit, zu verhandeln, einen Kompromiss zu

schließen und den Frieden herbeizuführen.

Dieser »Westfälische Friede<<, der in Münster und Osnabrück be-

schlossen wurde, hat neben territorialen und verfassungsrechtlichen

Veränderungen vor allem eine neuzeitliche Errungenschaft hervor-

gebracht, die man zwar auch schon dreißig Jahre früher ohne Blut-

vergießen hätte haben können, aber nun dennoch, besonders bei den

Protestanten, feierte: die vollkommene Gleichstellung beider Konfes-

sionen. Beide hatten das gleiche Recht auf freie Religionsausübung,

und auf den Reichstagen durfte in Religionssachen keine Konfession

von der anderen überstimmtcwerden. Es dauerte fast ein Jahrhundert

bis sich das verwüstete, ausgeblutete Land von diesem Krieg wieder

erholt hatte.

XVII. Luther - wer war er eigentlich? '“

Wenn sich die Welt am 31. Oktober 2017 dieses altdeutschen Bet-

telmönchs namens Martin Luther erinnert, dann kann in der Flut

der Feiern und Reden das erstaunlichste Phänomen der ganzen Ge-

schichte leicht untergehen: dass dieser Mann im Grunde genommen

nur vier Jahre gebraucht hatte, um die Weltgeschichte so gravierend

zu verändern, dass wir noch ein halbes Jahrtausend später eine so

große Sache daraus machen. Eine Sache die er allein durch sein Wort

zustande gebracht hat, vor allem durchs geschriebene.

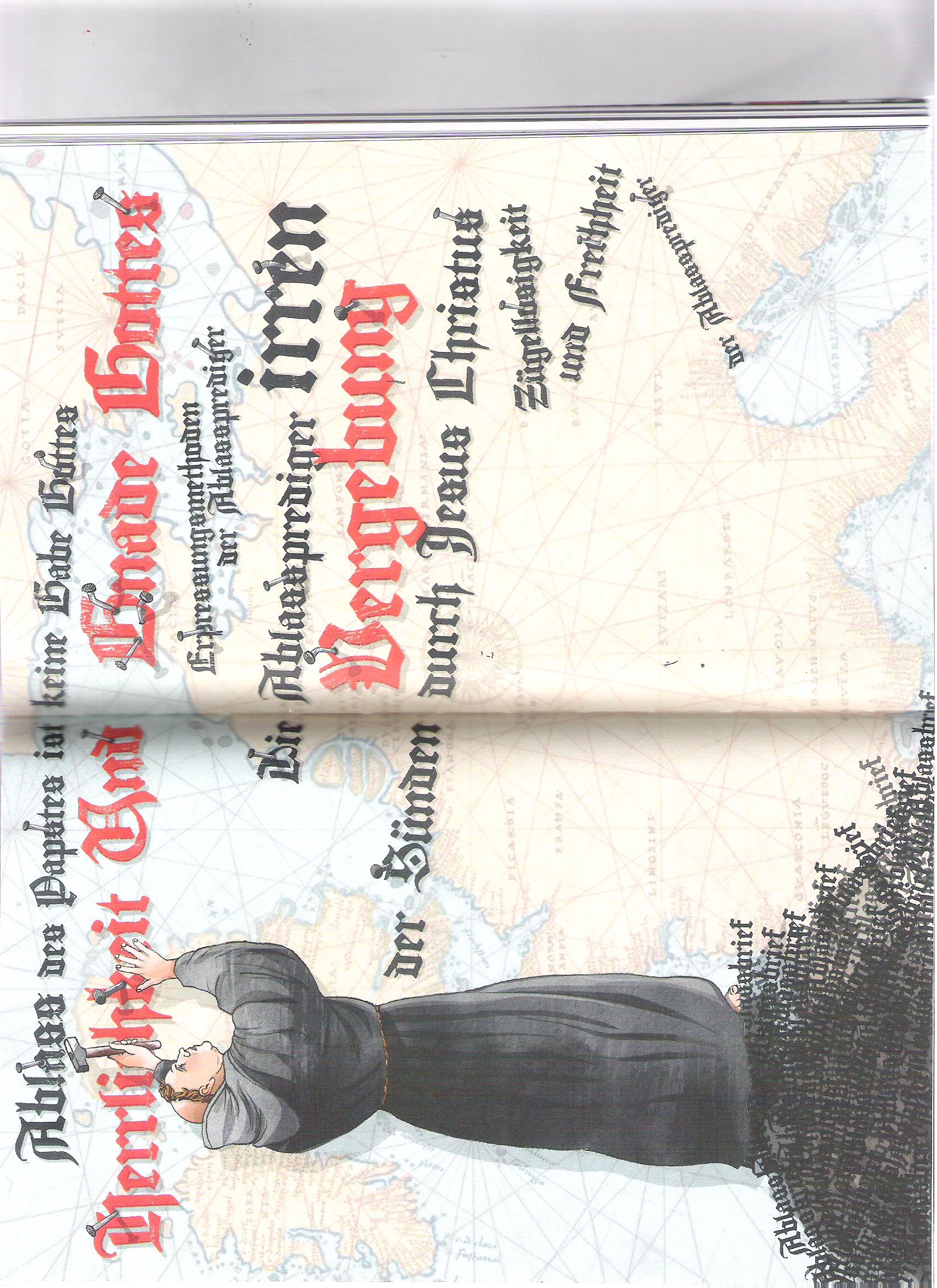

Dieses Zutexten der Welt hat Luther am 31. Oktober 1517 mit den

95 Thesen begonnen. Ein Mensch von heute, der am liebsten Thriller

liest und sich US-Serien wie Homelandl oder Breaking Bad reinzieht,

langweilt sich zu Tode, wenn er die Thesen der Reihe nach liest. Aber

die damalige Welt war so elektrisiert davon, dass wir noch heute da-

wn sprechen, während wir"davon ausgehen können, dass in 500 Jah-

ren niemand mehr von Breaking Bad sprechen wird, während die 95

Thesen zumindest in den Geschichflsbüchërn und Lexika überdauert

haben dürften. Daher sollte man den Text- am besten zwischen zwei

Staffeln einer US~Serie - doch wenigstens einmal gelesen haben.

r Nach den 95 Thesen veröffentlichte Luther in rascher Folge den

Sermon von Ablass und Gnade, je eine Schrift über die Sakramen-

te, die Buße, die Taufe, das Abendmahl, das Papsttum und das Neue

,Testament -"iind da schreiben wir erst das Jahr 1520. Im selben Jahr

erscheinen seine drei Hauptschriften An den christlichen Adel deut-

scher Nation, Von der babylorıischen Gefangenschaft der Kirche und

Vcm der Freiheit eines Christenmenschen. 1521 schreibt er Wider die

Miinchsgelübde und den Trakíat vom Missbrauch der Messe.

Damit hat er innerhalb von vier Jahren die Legitimität des Papst-

nrııtes bestritten, den Papst als Antichrist beschrieben, das Priester-

180 amt ab- und die weltlichen Berufe aufgewertet, Mönche und Nonnen

für überflüssig erklärt, das Priestertum aller Gläubigen begründet,

den Laien das Recht auf Mitbestimmung in der Kirche zugesprochen,

das Abendmahl neu interpretiert, die Zahl der Sakramente von sieben

auf zwei reduziert, die Heiligen- und Reliquienverehrung abgeschafft

und den ganzen christlichen Glauben auf drei Säulen gestellt: sola

fide, sola gratia, sola scriptura - allein der Glaube, allein die Gnade,

allein die Schrift. In diesen vier Jahren hat er außerdem die päpstliche Bann-

Androhungsbulle öffentlich verbrannt, sich in Worms der Aufforde-

rung zum Widerruf verweigert und auf der Wartburg das Neue Tes-

tament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Somit war am

Ende des Jahres 1521 alles schon da, was die Reformation ausgemacht

und zur Entstehung der evangelischen und reformierten Kirchen ge-

führt hat. Das Einzige, was noch fehlte, war seine Selbstentbindung

von den Mönchsgelübden und demZölibat. Das hat er vier Jahre spä-

ter durch seine Heirat mit Katharina nachgeholt. Eine Nebenwirkung

davon war die Entstehung einer neuen Institution: das evangelische

Pfarrhaus. Wie gewaltig die Leistung Luthers gewesen ist, und wie folgen-

schwer, das ist den Deutschen und der Welt erst im Lauf der Zeit auf-

gegangen, umso deutlicher, je größer der zeitliche Abstand wurde.

Natürlich haben auch Luthers Zeitgenossen schon gesehen, dass hier

ein ganz besonderer Geist am Werk ist, aber wie tiefgreifend die Fol-

gen seines Wirkens sein würden, konnten sie weder sehen noch ah-

nen. Auch Luther selbst hätte wohl sehr gestau-nt, wenn ihm damals

erzählt worden wäre, wie sehr der Fortgang der Welt- und Geistesge-

schichte in den nächsten 500 Jahren von dem beeinflusst wurde, was

er in jenen kurzen vier Jahren gedacht und getan hatte - zumal er

doch das baldige Weltende erwartet und überhaupt nicht damit ge-

rechnet hatte, dass man ein halbes Jahrtausend später noch über ihn

reden würde. Stattdessen breiteten sich seine Lehren über die ganze

Welt aus. Der Lutherische Weltbund zählt heute 136 Mitgliedskirchen

in 76 Ländern, denen über 61,7 Milliorien der weltweit 65,4 Millionen

Lutheraner angehöreh“. Sie und die vielen reformierten Kirchen, die

nicht zu diesem Weltbund gehören, feiern am 31. Oktober 2017 die

Reformation. Schon früh, noch zu seinen Lebzeiten, wurde Luther auf eine Wei-

se verklärt, die den Blick auf seine Größe eher verstellte als erhell-

te, und die er selbst auch nie gewollt hätte. So wehrte er sich gegen

das ab 1522 geläufige Wort ››1utherisch<<: ››Zum ersten bitte ieh, man

wolle meines Namens schweigen und sich nicht lutherisch sondern

Christ nennen. Ist doch die Lehre nicht mein, ebenso bin ich auch

für niemand gekreuzigt, Wie käme denn ich armer, stinkender

Madensack dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen

Namen benennen sollte? Nicht so, liebe Freunde, lasst uns die Par-

teinamen tilgen und uns Christen nennen, nach dem, dessen Lehre

wir haben.«89 Das hat nichts genützt. Im Gegenteil: Nach seinem Tod nahm die

Lutherverehrung religiöse›Züge an. Man sah in ihm den wiederge-

kehrtgn Elia oder den »Engel mit einem ewigen Evangelium<<. Es gibt

¬I-ilolzschnitte von ihm, die ihn mit Heiligenschein zeigen.9° Auf der

Wartburg malten die geschäftstüchtigen Burgherren in der Luther-

stube den Fleck an die Wand, der seit Luthers angeblichem Tinten-

fasswurf auf den Teufel geblieben war. Die Pilger bestaunten ihn

ehrfürchtig, betatschten ihn, brachen gar ein Stück Putz heraus, bra-

chen auch ein Stück Holz aus Luthers Schreibtisch und nahmen bei-

des als wundertätige Reliquie mit nach Hause. Von Zeit zu Zeit wurde

der Tintenfleck erneuert. Allerdings, so protestantisch war man dann

doíaf man verehrte zwar »den Heros Luther, aber man erwartete von

'ihm keine Fürsprache bei Gott, keine Wunder am Grabe und erwähn-

te ihn auch nicht als Fürsprecher in Gebeten<<.91

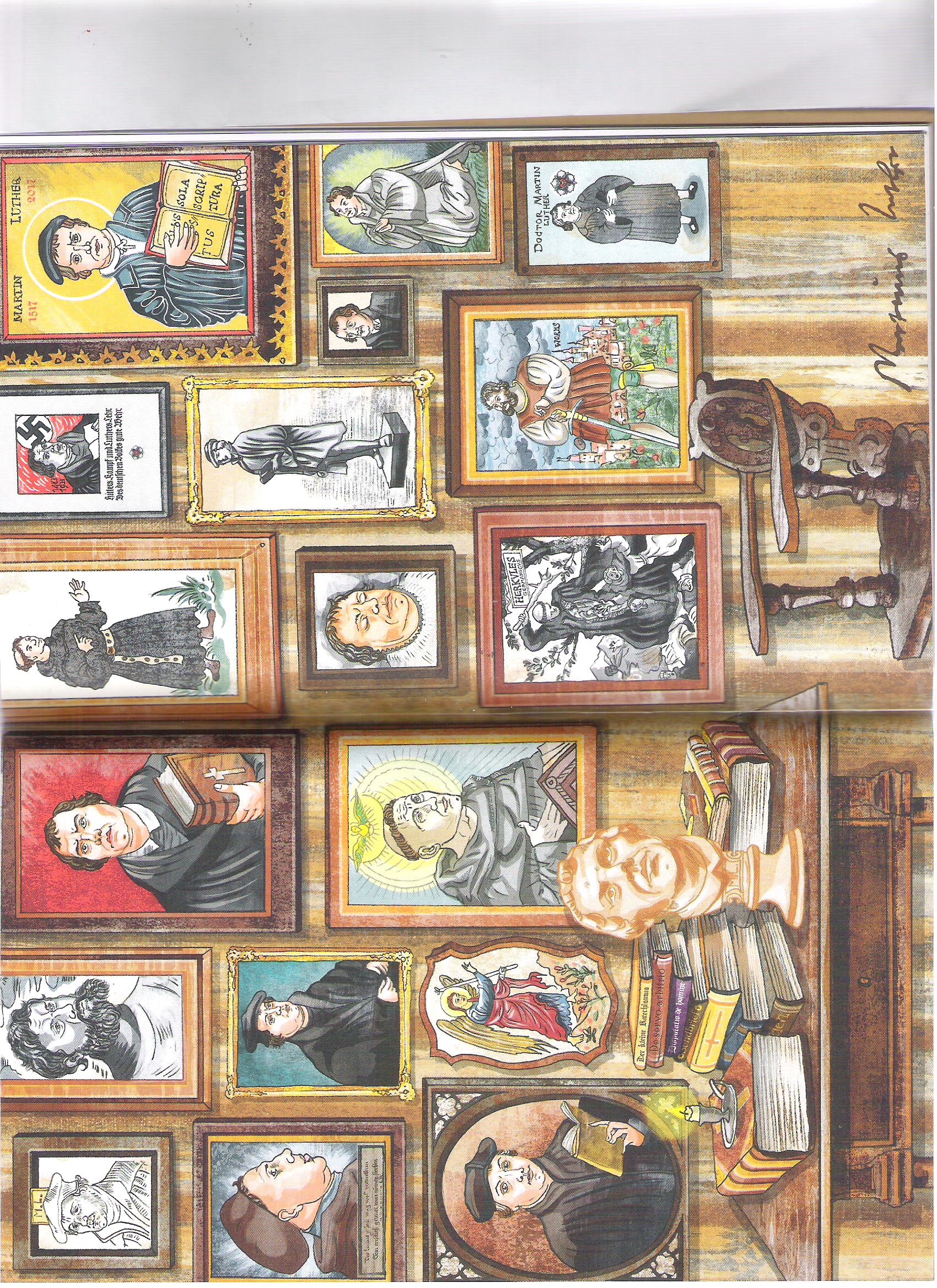

Dennoch war die Entwicklung Luthers zum Nationalheiligen

kaum aufzuhalten. Der Sockel, auf den er gestellt wurde, wuchs in

jedem Jahrhundert mehr in die Höhe und stand zuletzt so hoch über

den Menschen, dass der Mensch Luther allmählich unsichtbar wurde

184 und sich in eine Projektionsfläche verwandelte, auf der jeder sehen

konnte, was er zu sehen wünschte. Jede Generation malte sich ihr

eigenes Lutherbild, und schon Lucas Cranach hatte damit angefan-

gen. Unermüdlich hatte er Luther, je nach Bedarf, als Mönch, Junker

und Herkules und Professor porträtiert. ››Vor allem das Bild Luthers

im Professorentalar wurde massenhaft, ergänzt durch Bilder der Ehe-

frau und des Freundes Philipp Melanchthon, verbreitet und teilweise

bald in Kirchen links und rechts des Altars, stellenweise (wie in Wit-

tenberg) sogar über dem Altar aufgestellt bzw. aufgehängt. Kritische

Äußerungen Luthers über die Bilderflut, die von ihm durch die Werk-

statt Cranachs verbreitet wurde, sind übrigens im Unterschied zu der

kritischen Äußerung über die Nutzung seines Namens zur Bezeich-

nung einer Konfession nicht bekannt.<<92 So war es praktisch unver-

meidlich, dass sich die von Luther und Cranach selbst produzierte

Ikonografie im Lauf der Zeit verselbstständigte und schließlich für

alle möglichen Interessen vor den Karren gespannt wurde.

In dieser Hinsicht war danndas erste große Reformationsjubilä-

um noch das unschuldigste. Die Lutheraner hätten es beinahe ver-

gessen und mussten von der innerkonfessionellen Konkurrenz der

Calvinisten daran erinnert werden, dass sich am 31. Oktober 1617 der

Thesenanschlag zum hundertsten Mal jährt. Bis dahin war man es in

protestantischen Regionen eher gewohnt, des »Heiligen Martinus«

an dessen Geburts- oder Todestag zu gedenken statt der papierenen

Thesen von 1517. Der. Jubiläumsidee schlossen sich die Lutheraner

dann aber rasch und einigermaßen begeistert an. Man scharte sich

um den kämpferischen Luther, der sich gegen die >›Römlinge<< be-

hauptet hatte, und feierte in der Überzeugung, dass man zusammen-

stehen und angesichts der Erfolge der Gegenreformation sich weiter

gemeinsam gegen den Papst und seine Macht behaupten müsse.

Damals wurden die Protestanten von Rom und den» Katholiken

heftig angefeindet und aggressiv bedrängt. Der Augsburger Religi-

onsfrieden hatte keinen wirklichen Frieden gebracht. In Frankreich

wurden die Hugenotten - protestantische Calvinisten - von Anfang

an von der Staatsmacht verfolgt und schikaniert. In Paris und einigen

französischen Landesteilen kam es in der Nacht vom 23. zum 24. Au-

gust 1572 zur sogenannten Bartholomäusnacht, einem Massaker, bei

dem Tausende von ihnen auf Befehl der Königinmutter Katharina von

Medici ermordet wurden. Zahlreiche Hugenotten flohen anschlie-

ßend aus Frankreich in alle Himmelsrichtungen, auch nach Deutsch-

land, wo bis heute noch hugenottische Gemeinden existieren. Nie-

mand hätte damals gewagt, auf den Fortbestand des Protestantismus

in Europa zu wetten, auch beim hundertsten Jubiläum 1617 nicht,

und ein Jahr später ging es dann tatsächlich drei Jahrzehnte lang um

Leben und Tod, denn es begann der 30-jährige Krieg.

Es begann aber auch etwas gänzlich Neues, Folgenschweres: Drei

Jahre nach dem ersten großen Reformationsjubiläum, 1620, legte

ein Schiff namens Mayflower an der Nordatlantikküste in Amerika

- Dem Schiff entstiegen englische Puritaner, strenge Calvinisten.

Sie gründeten die Stadt Plymouth in Massachusetts. Schon vierzig

Jahre vor ihnen hatten Briten in Neufundland mit der Besiedlung

Nordamerikas begonnen. Aber nach der Ankunft der Mayflower 1620

und dei Besiedlung durch die später sogenannten Pilge„rvä?er folgte

eine Einwanderungswelle nach der anderen. Es kamen nich nur bri-

tische und holländische Calvinisten, sondern auch französische Hu-

genotten, Schweizer Zwinglianer und deutsche und skandinavische

Lutheraner - Amerika wurde protestantisch. Spanier und Portugie-

sen wanderten nach Mittel- und Südamerika aus. Dieser Kontinent

wurde römisch-katholisch.

Der konfessionelle Unterschied zwischen den beiden Kontinen-

ten/ist* eine der Hauptursachen dafür, dass sich beide kulturell, wirt-

schaftlich und politisch so unterschiedlich entwickelt haben. Wäre

es damals, im 17. Jahrhundert, umgekehrt gewesen, hätten Spanisch

und Portugiesisch sprechende Katholiken Nordamerika besiedelt und

protestantische Engländer, Deutsche und Skandinavier Südamerika,

gäbe es heute vielleicht so etwas wie die Vereinigten Staaten von Süd-

amerika mit einer scharf bewachten Nordgrenze, über die beständig

186arme Nordamerikaner in den Süden zu gelangen versuchen. Das ist

natürlich Spekulation, aber Tatsache bleibt, dass die konfessionell be-

dingten unterschiedlichen Sichtweisen auf Gott, die Menschen und

die Welt in den beiden Kontinenten im weiteren Verlauf sehr unter-

schiedliche Entwicklungen generierten.

Nicht nur Amerika, die ganze Welt sähe anders aus ohne das Er-

eignis der Reformation, denn aus ihr entwickelte sich später die west-

liche Dominanz über die Welt, über andere Völker, andere Kulturen

mit anderen Religionen. Daher sind auch diese bis heute von Ent-

V,w,icklu,ngen betroffen, zu deren Auslösern die Reformation gehörte.

Beim 200. Jubiläum im Jahr 1717 hatten sich die Protestanten

auch im alten Europa etabliert. Sie waren sich inzwischen ihrer Be-

deutung und sich selbst so gewiss, dass sie sich leisten konnten, was

sie am liebsten taten, tun mussten: streiten. Streit ist eine natür-

liche Folge der Tatsache, dass eben jene letzte Instanz und obers-

te Autorität fehlt, die entscheidet, was wahr sein soll. Streit um die

richtige Interpretation der Bibel, das wahre Gottesbild, das richtige

Lutherbild gehört daher zur Grundausstattung des Protestantismus.

Davon wiederum ist die natürliche Folge die große ››Artenvielfalt<<,

die der Protestantismus im Lauf der Jahrhunderte hervorgebracht

hat. Nicht nur die vielen Kirchen des Lutherischen Weltbunds bilden

diese Vielfalt ab, sondern noch zahlreiche, dem Bund nicht angehö-

rende Kirchen und Sekten, die sehr eigene Ansichten darüber haben,

was wahrhaft christlich und gottgefällig sei, sich aber mit den Luthe-

ranern immerhin darin einig sind, dass kein Papst über sie herrschen

solle.Um das Jahr 1717 schwanken die Lutherbilder zwischen den Po-

len der altprotestantischen Orthodoxie, des neu aufkommenden Pie-

tismus und der vorwärtsdrängenden Aufklärung. Die Orthodoxen

hatten Luthers prasselndes Feuer gezähmt und in ein solides, auf

Dauer angelegtes Paragrafen- und Lehrgebäude gesperrt, dem jegli-

cher Spirit fehlte. Die Aufklärer sahen in Luther einen der ihren und

blendeten aus, was dem widersprach.

Einen wichtigen Puls der Erneuerung steuerten die Pietisten bei.

Sie hielten wenig vom Streit um die reine Lehre, aber viel von prak-

tischem Chrisšentum und sozialem Engagement. Ihr berühmtester

Vertreter, der Theologe und Pädagoge August Hermann Francke,

gründete 1698 in l-lalle ein Waisenhaus, das sich im Verlauf von 30

Jahren zu einem Dorf aus Schulen, Wohnungen, Werkstätten und

Gärten entwickelte, in dem bis zu 2500 Menschen lebten, lernten

und arbeiteten. Daraus entstanden die Franckeschen Stiftungen, die

ein neues reformatorisches Programm realisierten: Bildung fügfillfi,

Selbstbestimmung und soziale Teilhabe.“

Schon Martin Luther hatte eine Bildung für alle und die Grün-

dung entsprechender Schulen gefordert. Francke griff diesen verges-

senen Impuls wieder auf und gründete eine Schule für alle sozialen

Schichten. Aus Luthers Denken leitete er die Erziehung zum selbst-

ständigen Denken, selbstverantwortlichen Handeln und selbstbe-

stimmten Leben ab, aber auch eine allgemeine Pflicht zum Sozialen.

Die Kirche, aber auch der Staat und jeder Einzelne habe dafür zu

sorgen, dass der Starke den Schwachen stützt.

Ø Francke fand zahlreiche Nachahmer in ganz Euroqı und steuerte

mit seinem Denken und Werk eine weitere wichtige F cette des Pro-

testantismus bei, der sich immer mehr ausdifferenzierte.

Wie groß inzwischen die Unterschiede innerhalb des Protestan-

tismus Schon Waren, »lässt sich noch heute an zwei Kirchbauten er-

kennen, die bald nach dem Reformationsjubiläum von 1717 errichtet

wurden: der prunkvoll ausgestatteten Dresdner Frauenkirche, einem

Denkmal der Sinnenfreude, sowie dem schlichten Saal der Brüderge-

m'ëi'nde in dem nicht weit von Dresden entfernten Herrnhut, der auch

-heute noch von einem an Askese orientierten Glaubensverständnis

<< 94 Und: Zum Protestantismus gehört nun auch die Musik. Johann

Sebastian Bach verbringt 1717 sein letztes Jahr in Weimar, wird Ka-

pellmeister in Köthen und sechs Jahre später Thomaskantor in Leip-

zig. Er schlägt Funken aus Luthers Theologie, lässt sich aber auch

188 von neuzeitlicher Mathematik und Newtons Mechanik inspirieren

und komponiert daraus eine überkonfessionelle, noch nie gehörte

Musik. Ein weiteres Jahrhundert-Jubiläum später verbinden sich die Re~

formationsfeierlichkeiten mit dem„Namen Johann Wolfgang von Goe-

the. Dieser schlägt 1816 vor, das bevorstehende Fest »so zu begehen,

dass es jeder wohldenkende Katholik mitfeierte«. Da war der Kosmo-

polit Goethe seiner Zeit und der ganzen Ökumene weit voraus. Ein

Jahr später empfahl er, die Erinnerung an den Beginn der Reforma-

tion und an die Völkerschlacht bei Leipzig, wo Napoleon geschlagen

wurde, gemeinsam zu begehen, und zwar als »ein Fest der reinsten

Humanität<<.95 Der Empfehlung, Reformation und Völkerschlacht

zu einem einzigen großen nationalen Fest zu verbinden, folgte man

gern, dem Vorschlag, »ein Fest der reinsten Humanität« zu feiern,

nicht. Stattdessen wurde Luther gerühmt als deutscher Held, pflichtbe-

wusster Hausvater, vorbildlicher Untertan.96 Zahlreiche Reden waren

getränkt mit antifranzösischen Ressentiments und Antipathien ge-

gen den Geist der Französischen Revolution.“ Von einem Fest der

reinsten Humanität, an dem auch Katholiken, ja Franzosen hätten

mitfeiern können, war man weit entfernt. Die unselige Geschichte

des deutschen Nationalismus und der deutsch-französischen Erb-

feindschaft nahm ihren Lauf, und 1917, während des 400-jährigen

Jubiläums, befand man sich im Krieg mit Frankreich. Luther wurde

vor den Karren des Ersten Weltkriegs gespannt als Retter der Deut-

schen, Vorbild für Kampfeswillen, Soldat gegen den Feind. »Ein feste

Burg ist unser Gott« wurde das Kampflied der deutschen Soldaten.

Das war aber noch nicht der Tiefpunkt. Der kam 1933, das Jahr, in

dem Adolf Hitler Reichskanzler wurde und sogleich Luther für seine

Zwecke missbrauchte, denn am 10. November 1933 galt es den 450.

Geburtstag Luthers zu feiern. Und all die vielen Protestanten, die sich

nun »Deutsche Christen« nannten, machten begeistert mit, riefen

»Heil Hitler« beflaggten ihre Kirchen mit Hakenkreuzen hießen im

weiteren Verlauf alle Verbrechen Hitlers, der Wehfmäehl Und def SS

gut. Zwar bildete sich dann auch die ››Bekennende Kirche«› Welelle

die Lehren der »Deutschen Christen« und des N21Ü0Häl$0Zläll$mU5

als »Irrlehre« verwarf, zu einer wirklich kraftvollen protestantifiehen

Opposition gegen Hitler hatte es jedoch nie gefeieht- EíHZelHe› Wie

etwa Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller und Helmut G0llWllZeY

sind in den Widerstand gegangen und haben einen kleinen Rest von

Ehre des Protestantismus gerettet. Alle drei waren sehr einsam in ih-

rer Kirche. Bonhoeffer hat seinen Widerstand mit dem Leben bezahlt.

Die Geschichte der Vereinnahmungen Martin Lutheffi Wölfe fllelll

komplett ohne einen Seitenblick auf die ehemalige DDR. Deren Held

war naturgemäß nicht der ›>Fürstenknecht« Luthelß S0nClem del'

Führer des Bauernaufstands Thomas Müntzer. Das änderte sich in

der Spätphase der DDR. Plötzlich stieg Luther in der Prepägenda def

damals diktatorisch regierenden SED (Sozialistische Einheitspaflel

Deutschlands) vom Fürstenknecht zum Exponenten der »frühbür-

gerlichen Revolution« auf. Der Grund, warum die Lehrer in der DDR

jetzt umlernen und ihren Schülern einen neuen Luther beibringen

LUTHER DEUTSCH 158-174

158 hätte, hätte es mir darum nicht so leid getan, falls ich es verloren hät-

te als daß nun unser lieber Herr Gott mir und nicht allein mir, son-

dern der ganzen Welt diesen lieben und teuren Mann genommen hat.

Wenn ich daran denke, so kann ich vor Leid und Weinen (was Gott

wohl weiß) weder reden noch schreiben lassen« 75, schreibt sie am 25.

April 1546 an ihre Schwägerin Christine. Der Brief zeigt, wie heftig

sie trauert, wie sehr ihr dieser Mann nun fehlt.

Gleichzeitig ahnt Katharina Luther wohl auch schon, was nun auf

sie zukommt: Denn trotz eines eindeutigen Testaments ihres Mannes,

das sie zu seiner Alleinerbin macht, muss sie erbittert kämpfen, um

im Schwarzen Kloster wohnen bleiben zu dürfen. Warum wird der

letzte Wille ihres Mannes nicht respektiert? Weil er keinen Vormund

für Katharina bestimmt hat. Das ist sein Fehler. Dabei wusste Mar-

tin Luther ja, dass seine Katharina die Letzte ist, die einen Vormund

braucht. Aber das hilft ihr jetzt nicht. Sie muss Melanchthon anbet-

159teln, um über die Runden zu kommen, schreibt einen Bittbrief nach

dem anderen. __

Schließlich überweist ihr der Kurfürst 100 Gulden Uberbrü-

ckungsgeld, doch man verlangt von der Witwe, die Söhne zum Studi-

um wegzugeben, das Kloster zu verlassen, sich einzuschränken und in

eine kleinere Wohnung zu ziehen. Katharina Luther aber denkt nicht

daran und macht das Gegenteil - und wieder zeigt sie ihren starken

Willen "und ihre Durchsetzungskraft: Sie zieht nicht nur nicht aus

dem Schwarzen Kloster aus, sondern nimmt noch mehr Studenten

auf und kauft zusätzlich zu Zülsdorf noch ein zweites Gut in Wachs-

dorf hinzu, um sich wirtschaftlich abzusichern. ››Die Frau ließe sich

doch nicht raten«, bemerkt Melanchthon schmallippig, »sondßm il"1Y

Gutdünken und Meinung müsse alleweg vorangehen.<<76

Kurfürst und Hof fügen sich darein, allerdings bekommen Katha-

rina und ihre Kinder verschiedene Vormünder; dass sie selbst Vor-

mund der Kinder wird, wie ihr Mann es vorgesehen hatte, kann sie

nicht erreichen. Aber das Wichtigste scheint Katharina zu sein,_dass

sie alle Kloster wohnen bleiben können, das sie ja ganz gut ernahrt.

Doch Ruhe hat sie nicht lange nach diesem Kampf. Denn ın den

ihr noch verbleibenden wenigen Jahren muss sie das Schwarze Klos-

ter drei Mal mit Sack und Pack verlassen: Zwei Mal erlebt sie, was

Krieg, Not und Verwüstung sind: Noch in Luthers Todesjahr bricht

der Schmalkaldische Krieg aus, die kaiserlichen - katholischen -

Truppen versuchen, die evangelischen Landesteile zurückzugewın-

nen und stehen vor Wittenberg, Katharina flüchtet mit ihrer Familie

im Oktober über Dessau nach Magdeburg. Bei ihrer Rückkehr Ostern

1547 ist alles Vieh tot, die Vorräte und Gärten geplündert, nur d21S

Kloster steht noch. Die beiden Güter in Zülsdorf und Wachsdorf aber

muss Katharina wohl abschreiben.

Doch hat sie in Wittenberg gerade alles mit viel Mühe wieder her-

gerichtet, als sich das böse Spiel wiederholt: Die Truppen kehren zu-

rück, wieder flieht Katharina, diesmal bis nach Braunschweig, wo sie

mit den Kindern in einem evangelischen Kloster unterkommt. Teuer

160 ist ihre Flucht, die 600 Gulden, die das verschlingt, bringt sie auf, in-

dem sie Luthers Silberbecher beleiht.

Bei ihrer Rückkehr im Juli dasselbe traurige Schauspiel: Alles was

sie mit ihren eigenen Händen aufgebaut hat, ist zerstört, abgebrannt,

diesmal auch das Kloster, nur Ruinen stehen noch. Bis 1548 wird das

Schwarze Kloster renoviert, dann ifloriert es wieder, Studenten ziehen

wieder ein, in der Aula werden`íVorlesungen abgehalten.

So könnte es weitergehen,iKatharina ist ja erst fünfzig, sie hat

wieder alles im Griff.

Doch schon zwei Jahre später muss sie wieder ihre Sachen und

Kinder packen und vor einem neuen Feind fliehen ~ diesmal ist es

die Pest, die nach Wittenberg kommt, der sogenannte Schwarze Tod.

Diesmal brechen sie in größter Hast und nur mit dem Nötigsten nach

Torgau auf, wo sie sich vor der Seuche sicher glauben. Doch dort wird

Katharina Luther nicht mehr ankommen: Kurz vor der Stadt scheuen

die Pferde und gehen durch, Katharina stürzt vom Wagen und in eine

kalte Pfutze, in der sie erst einmal liegen bleibt, weil sie sich mehrere

Knochen und die Hüfte gebrochen hat.

Das ist ihr Todesurteil. Zwar wird sie eilends nach Torgau ge-

schafft, wo sie ihre jüngste Tochter Margarethe noch drei Monate lang

pflegt, doch Katharina ist zu schwach, um sich von diesem Sturz und

der Unterkühlung zu erholen. Am 17. Dezember 1552 wird die Toch-

ter 18 Jahre alt, am 20. stirbt Katharina Luther, geborene von Bora,

mit gerade 53 Jahren. Am Haus ist heute eine Tafel angebracht, in der

Torgauer Stadtkirche findet man ihr Grab.

21 Jahre ist Katharina an Luthers Seite gewesen. Wäre die Refor-

mation ohne sie anders verlaufen? Sehr wahrscheinlich. Denn ohne

die positiven Erfahrungen, die Luther in dieser Ehe machen konnte

wären viele seiner Erkenntnisse ganz anders ausgefallen, theoreti-

scher, rıgıder. So aber kommt er zu der grundsätzlichen Erkenntnis:

»Es ist keine lıeblıchere, freundlichere noch holdseligere Verwandt-

nis, Gemeinschaft und Gesellschaft denn eine gute Ehe.«77

Privat lief es also gut zwischen Martin und Katharina. Aber sonst?

Was ist aus dem Traum von Freiheit und Abenteuer geworden, den

die jungen Nonnen einst im Kloster geträumt haben? Konnten. sie

das, was sie sich vorgestellt, gewünscht, ersehnt hatten, realisieren?

Bei Katharina hat man den Eindruck: Doch, das Leben, das sie an

Luthers Seite geführt hat, muss schon ungefähr ihren Erwartungen

entsprochen haben. Schließlich hat sie weitgehend selbstbestimmt

wie eine Unternehmerin schalten und walten können, wie sie es für

richtig erachtet hatte.

Allerdings ändert sich das schlagartig nach dem Tod des Mannes

an ihrer Seite. Mochte sie auch die Lutherin sein, das nützt ihr nun

nichts mehr. Plötzlich ist sie eine Witwe und damit rechtloser, als

sie es im Kloster gewesen ist. Einen Vormund braucht sie jetzt, um

wenigstens in den Genuss minimalster Rechte zu kommen. Sie muss

sich wehren gegen alle, die ihr das Recht absprechen, ihren Status als

Lutherin auch ohne Luther zu verteidigen und die Familie zusam-

menhalten. Und sich allein durchschlagen gegen alle Widrigkeiten,

die sichıeiner Witwe in den Weg stellen.

Hat sie ein Gefühl entwickelt das Unrecht, das in der Ungleich-

behandlung von Mann und Frau steckt? Vermutlich eher nicht. Zu

eindeutig scheint die patriarchalische Ordnung biblisch begründet zu

sein, wonach die Frau dem Manne untertan sei. Generationen zitie-

ren das berühmte Paulus-Wort so oft, dass es den Rang einer Wahr-

heit bekommt. Genau wie das andere ebenso berühmte Wort, das das

Verhältnis der Kirche zu den Frauen bis in unsere Tage hinein geprägt

hat, und das selbst die kennen, die sonst nicht gerade bibelfest sind:

`››Wie in allen Gemeinden der Heiligen, lasset eure Weiber schweigen

in der Gemeinde: Denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass

sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt.

Wollen sie aber etwas lernen, so lasset sie daheim ihre Männer fragen.

Es stehtden Weibern übel an, in der Gemeinde zu reden<<78, schreibt

Paulus im Brief an die Korinther.

Diese Botschaft passt den Männern der Kirche besser ins Konzept

162162 als andere Aussagen der Bibel, wonach sich alle Menschen gleicherma-

ßen als Kinder Gottes fühlen dürfen oder als ein Jesus, der sich gern

mit Frauen umgab, weil er ihre Gesellschaft schätzte. Zudem steckt

das mehr als zehntausend Jahre alte Patriarchat den Menschen so in

den Genen und Knochen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, die

uralte Herrschaft des Mannes über die Frau infrage zu stellen.

Auch Luther tut dies nicht, der doch so vieles infrage stellt. Und

nicht einmal den Männern der Französischen Revolution 250 Jah-

re später ist die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann einen

Gedanken wert, obwohl sie in der Nationalversammlung 1789 die Er-

klärung verabschieden, die noch heute Fundament der universalen

Menschenrechte ist: ››Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Men-

schen frei und an Rechten einander gleich.«79 Ein klarer Satz, sollte

man meinen. Kein Wunder, dass die Philosophin und Schriftstellerin

Olympe de Gouges, eine Anhängerin der Revolution, daraus logisch

schließt: Alle Menschen sind gleich. Ich bin ein Mensch. Also bin

ich gleich. Und sie fordert 1791,- rund ein Vierteljahrtausend nach

Luthers Tod - in ihrer ››Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin«

für sich und ihre Geschlechtsgenossinnen die gleichen Rechte. Die

Herren Revolutionäre sehen die Sache jedoch ein wenig anders und

gewähren Olympe de Gouge 1793 das Recht, das Schafott zu besteigen.

So verwundert es nicht, dass Luthers Reformation so viel früher

den Frauen nicht viel, ja eigentlich fast nichts gebracht hat, obwohl

einige Frauen damit anfänglich grdße Hoffnungen verknüpften. In

Genf gibt es zum Beispiel die zum Protestantismus übergetretene Ab-

tissin Marie Dentière, die alle Glaubensbrüder und -schwestern öf-

fentlich dazu auffordert, die Frau als gleichwertigen Mitmenschen zu

akzeptieren und ihr Mitspracherecht in religiösen Debatten zu ge-

währen. Prompt beschlagnahmen die Kirchenoberen ihre Schrift und

erlassen sofort strenge Zensurgesetze, damit sich so ein Affront nicht

wiederhole. Am Ende sind die Frauen wieder, was sie immer waren:

geistliche Mägde, religiöse Gehilfinnen, die ihren Männern dienen,

die Kirche putzen und für den Blumenschmuck sorgen.8°

Und das bleiben sie noch lange. Bilder einer Luther'schen Famili-

en-Idylle entstehen und werden im Verlauf der weiteren Jahrhunder-

te benutzt, um die patriarchalische Ordnung der Familie zu zemen-

tieren. Populär wird im 19. Jahrhundert das Bild des Malers Gustav

Adolph Spangenberg, das den Laute schlagenden Martin Luther als pa-

ter familias inmitten seiner singenden Kinderschar zeigt, das Jüngste

auf dem Schoß der Mutter, wahlweise vor dem Kachelofen der Luther-

stube oder dem geschmückten Christbaum, den es zu Luthers Zeit

dort gar nicht gab. Macht nichts. Das Motiv ist beliebt, wird tausend-

fach als Postkarte verschickt und in zahlreichen Pfarrhäusern müht

man sich, dem Bild zumindest nach außen hin zu entsprechen.

Daher verwundert es nicht, dass die Frau als Pfarrerin lange kein

Thema war in den protestantischen Kirchen. In Deutschland hat es

zwei Weltkriege gebraucht, um alles zu hinterfragen, was als protes-

tantische Theologie gelehrt wurde. Im Verlauf dieses Prozesses wur-

de dann auch gefragt: Wieso sollen eigentlich Frauen vom Pfarramt

ausgeschlossen werden? Gibt es dafür eine stichhaltige theologische

Begründung? Und die Antwort lautete: Eigentlich nein, aber

Das musste gründlich diskutiert werden, und das dauerte. Zwar

wurde in einigen Landeskirchen der EKD schon während der 50er

und 60er Jahre die Frauenordination eingeführt, aber die evange-

lisch-lutherische Kirche Schaumburg-Lippe hat sich damit bis 1991

Zeit gelassen. Die Wahl Maria Jepsens zur weltweit ersten lutheri-

schen Bischöfin 1992 erregte auch weltweit Aufsehen. Die Amtsein-

führung Margot Käßmanns 1999 als Bischöfin der größten evange-

lisch-lutherischen Landeskirche in Deutschland Hannover erhitzte

die Gemüter.

Aber immerhin: Die protestantische Kirche ist diesen Weg ge-

gangen, und vielleicht konnte sie ihn leichter gehen, weil an Martin

Luthers`Seite sein »Herr Käthe« aller Welt gezeigt hatte, was alles

eine Frau vermag, wenn man sie nur lässt. Sie wäre auch mit einer

Pfarrstelle fertig geworden, wenn man ihr nur eine anvertraut hätte.

164XIII Der Patriarch von Wittenberg

164 Seit dem Bauernkrieg hat Luthers Autorität in der Welt einige Krat-

zer bekommen, und noch einige mehr, als er Katharina von Bora

heiratete. Manch wohlgesonnenem Konservativen war dieser »Skan-

dak< peinlich. Aber Luther wäre nicht Luther, wenn er es nicht ver-

stünde, immer noch eins draufzusetzen: Der ehemalige Mönch wur-

de Vater. Seine ehemalige Nonne erwartete ein Kind. Der Skandal

war perfekt. ~ 'Vi 1

Noch einmal ging der Erregungspegel hoch, wurde landauf, land-

ab diskutiert über diesen Luther, der über seine Heirat sagt dass er es

»dem Teufel mit seinen Schuppen, den großen Hansen, Fürsten und

Bischöfen zum Trotz getan« habe. Er wolle »auch gern noch mehr

Ärgernisse anrichten, wenn ich nur noch mehr wüsste, was Gott ge-

fiele und sie verdrösse Denn ich gebe nicht auf und fahre immer

fort und treibe es umso toller, je weniger sie es wollen« - Luther wie

er leibt und lebt. 7

Nichts ficht ihn noch an. In seiner Heimat in Wittenberg und

Sachsen bleibt er der große Patriarch.

Und dabei schwebt er ja noch immer in Lebensgefahr. Er ist wei-

terhin mit dem Kirchenbann belegt, steht unter der Reichsacht, und

in Rom warten sie zunehmend ungeduldig darauf, dass der Kaiser

endlich liefert. Der aber hatte offenbar noch nicht die Zeit gehabt oder

vielleicht auch nicht das nötige Interesse aufgebracht, um Luther ge-

fangen zu nehmen und nach Rom zu bringen, denn es scheint wich-

tıgere Reichsangelegenheiten zu geben, die seine Aufmerksamkeit er-

fordern - Meinungsverschiedenheiten mit dem Papst, Querelen mit

dem französischen König und immerzu die aggressiven Osmanen vor

der Ostgrenze seines Reiches, da will er sich nicht auch noch zusätz-

lichen Arger mit den zahlreichen Luther-Sympathisanten aufhalsen.

164

Im Jahr 1526 ist wieder einmal Reichstag, diesmal in Speyer, wie-

der steht der Fall Luther auf der Agenda, aber Kaiser und Reichsstän-

de können sich auf nichts einigen und vertagen die Sache auf später.

Bis dahin solle jeder Regent selbst entscheiden, welche Konfession

auf seinem Territorium gelte.

Diese pragmatische, als bloßes Provisorium gedachte Absprache

jedoch etabliert sich als etwas Dauerhaftes. Im »Augsburger Religi-

onsfrieden« von 1555 wird diese Regel ››cuius regio, illius religio« -

wessen Gebiet, dessen Religion - schließlich zu einem Gesetz. Fast

ein Jahrhundert lang bestimmt nun die Konfession des Fürsten die

Konfession seiner Untertanen.

Auf dem nächsten Reichstag, wieder in Speyer, im Jahr 1529, for-

dert Erzherzog Ferdinand von Österreich, jetzt aber wirklich mal

Ernst zu machen mit dem »Wormser Edikt« und den Ketzer Luther

endgültig nach Rom auszuliefern. Doch alles, was er damit erreicht,

ist ein Sturm der Entrüstung bei den lutherisch gesinnten Reichs-

ständen, die deshalb unter Protest das Treffen verlassen. Seither hei-

ßen die _Anhänger der Reformation auch Protestanten.

jNoch einmal richtig ernst wird es, für Luther ein/weiteres Jahr

später beim Reichstag in Augsburg. Diesmal ist es der Kaiser selbst,

der nun darauf dringt, Luther gefangen zu nehmen, und erschwerend

kommt hinzu: Luthers Beschützer und Gönner, Friedrich der Weise,

ist tot.

In dieser Situation versucht Melanchthon den Nachweis zu er-

bringen, dass die Wittenberger Refgijíjflššiiøıı.mit..d§,I„Ji§ÃlÃg§_n Schrift

und der wahren Kirche übereinsti/mmt. Ein halbes Dutzend evange-

lischer Landesherren und die Reichsstädte Nürnberg und Reutlingen

unterschreiben den Text am 25. Juni 1530. Noch immer haben also

die Reformatoren keine Kirchenspaltung im Sinn, wollen im Schoß

der Kirche bleiben. J ,

Der Kaiser und die katholische Mehrheit jedoch, gewohnt das Prin-

zip »Befehl und Gehorsam« zu exekutieren, haben schon lange keine

Lust mehr, sich mit immer neuen langatmigen Texten der Gegenseite

166166 zu befassen und endlos darüber zu diskutieren. Daher bleiben sie s}ur

und bestehen auf der Verhaftung Luthers, und zwar schnell. \`

Melanchthons Schrift verfehlt also ihr Ziel, macht aber, und das

ahnen Melanchthon und die Unterzeichner des Textes zu diesem Zeit-

punkt noch nicht, Geschichte, denn der Text wird als Confessio Au-

gustana (CA) zur entscheidenden Bekenntnisschrift der Reformation. ı

Der grundlegende Text gehört noch heute zu den verbindlichen Be- 1

kenntnisschriften“ der lutherischen Kirchen, in der Fassung von 1540 ,

(Variata) auch der reformierten Kirchen. Das zeigt, welch hervorra-

genden Theologen Luther in Melanchthon an seiner Seite hatte.

Nachdem die reformatorisch gesinnten Fürsten gesehen haben

Kursachsen und Hessen zum ››Schmalkaldischen Bund<< zusammen,

eine Art Verteidigungsbündnis, das sich den päpstlichen Truppen ent-

gegenstellen sollte, wenn diese es tatsächlich auf Luther abgesehen

hätten. Das verschärft den Konflikt mit Papst und Kirche. Es riecht

nach Krieg und die Schlinge um den Hals Martin Luthers zieht sich

weiter zu.

Aber dann sind es ausgerechnet die von Luther beschimpften

Osmanen, die ihn indirekt retten, denn diese rücken nach Westen

vor und bedrängen - nicht zum ersten Mal - das Habsburger Reich.

Luther hatte schon häufig und früh die Osmanen als »Agenten des

Teufels« und zugleich deren Invasion in Europa als eine Strafe Gottes

gegen das Christentum und den Papst beschrieben.

Nun, da die »Agenten des Teufels« vor Wien stehen, ziehen sie

Luthers Kopf aus der Schlinge, denn der Kaiser braucht jetzt kei-

nen Gefangenen Luther, sondern jeden Fürsten und jeden Mann im

Kampf gegen die Osmanen. Gemeinsam ziehen Protestanten und Ka-

tholiken gegen den osmanischen Sultan Suleiman II. ins Feld und

zwingen ihn zum Rückzug. Wieder hat Luther Ruhe vor dem Kaiser

und dem Wormser Edikt.

Diesmal für immer. Luther lebt und lehrt bis zuseinem Tod unbe-

)

wie ernst es dem Kaiser mit der Verhaftung Luthers ist, schließen

sie sich am 27. Februar 1531 in Schmalkalden unter Führung von

helligt in Wittenberg. Er predigt, hält Vorlesungen, dichtet und kom-

poniert Kirchenlieder und nutzt die Zeit, um die restlichen Teile der

Bibel, vor allem das Alte Testament, zu übersetzen. Im Jahr 1534 ist

es geschafft. Erstmals erscheint die ganze Bibel in der Übersetzung

Martin Luthers auf Deutsch.

Auch einen Katechismus schreibt er; Damit legt er das Fundament

für eine evangelische christliche Erziehung und Bildung.

Seine Heirat mit Katharina war seine vorletzte reformatorische Tat.

Die letzte Tat vollbringen beide durch die Art, wie sie das Pfarrhaus

führen. Das wird zum Urbild protestantischer Pfarrhäuser in Deutsch-

land. Hier werden nun die Kinder erzogen, findet christliches Famili-

enleben statt,izieht Luther seine Schlüsse über Ehe und Familie. Hier

gehen Gäste ein und aus, finden Luthers berühmte Tischgespräche

statt, wird fröhlich gegessen, getrunken, gestritten, politisiert, polemi-

siert. Aus diesem Urbild entwickelt sich das protestantische Pfarrhaus

als Institution. In ihr verbringt Luther die letzten zwei Jahrzehnte sei-

nes Lebens, das allmählich in ein ruhigeres Fahrwasser gerät.

Andere bestimmen zunehmend den Fortgang der Reformation,

die Landesfürsten, die Reichsstädte, auch Luthers Freund und engs-

ter Mitarbeiter Philipp Melanchthon. Er ist jetzt der führende Kopf

der Reformation, er systematisiert die sprunghafte lutherische Theo-

logie und bringt eine gewisse Ruhe in die weitere Entwicklung und

Etablierung der evangelischen Kirchen hinein.

Luther hat nichts dagegen, denn er merkt, wie ihm die Kräfte

schwinden. Je älter er wird, desto mehr werden die Leiden, die ihn

plagen, und es bleibt trotzdem noch immer genug zu tun. Zahlreiche

Länder weit über Deutschland hinaus hatten sich von der Kirche in

Rom losgesagt. Daraus entstand der Zwang, sich eine neue Kirchen-

ordnung und eine neue Organisationsstruktur zu geben. Fragen, wie

dies zu bewerkstelligen sei, nach welchen Grundsätzen, in welchen

Formen, landeten fast zwangsläufig im Zentrum der Reformation, also

168Die Wittenberger Stadtkirche und die Professoren der Theologi-

schen Fakultät entwickelten sich dadurch auf fast natürliche Weise

zu einer Art Aufsichts- und Ordinationsbehörde für den evangeli-

schen Pfarrstand im Reich und im Ausland. Wenn die Professoren

nicht mehr weiterwussten, gingen sie zu Melanchthon und Johannes

Bugenhagen, dem Wittenberger Stadtpfarrer und Superintendenten,

der Luthers Beichtvater und engster geistlicher Vertrauter war und

als Visitator und Kirchenorganisator Norddeutschlands und Skandi-

flaviens großen Einfluss gewann. Bugenhagen und Melanchthon wie-

holten sich Rat bei Luther, dem auf diese Weise doch noch

Rolle eines zwar niemals gewählten, aber von allen anerkannten

der neu entstehenden Kirche zufällt. Das kleine Wit-

mutiert dadurch zeitweilig zu einer Art ››Rom des Welt-Pro-

Eigentlich hätte Luther in diesen späten Lebensjahren, da er

wie sich seine Gedanken über die Welt verbreiteten und stetig

Anhänger fanden, zunehmend ruhiger, friedlicher und milder

sein müssen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Luther wird170 zum großen Hasser, der manchmal jegliches Maß verliert. Den Papst,

den er immer wieder als Antichrist, ja als Teufel beschimpft, hasst er

von Jahr zu Jahr inbrünstiger. Für seine Ausfälle gegen die Osmanen

und den Koran müssen sich Protestanten heute gegenüber den mit

uns lebenden Türken schämen, und leider entwickelt er sich auch

zum großen Judenfeind. 1543 veröffentlicht er die uns heute höchst

verstörende Hetzschrift Von den Juden und ihren Lügen, die den eh

schon vorhandenen Anti-Judàismus verstärkt und mit dazu beträgt,

dem Anti-Semitismus in Europa und besonders in Deutschland den

Weg zu bereiten. Vier Jahrhunderte später werden sich die Nazis da-

rauf berufen.

In dem Machwerk gibt Luther Ratschläge, wie die Obrigkeit ››mit

diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden« umspringen solle:

Sie müsse ihre Synagogen niederbrennen, ihre Häuser zerstören und

sie selbst ››wie die Zigeuner« in Lager sperren. Noch in seiner letzten

Predigt in Eisleben, drei Tage vor seinem Tod, fordert er von der Kan-

zel, die Juden müssten aus der christlichen Gesellschaft ausgeschlos-

sen werden, da sie nicht abließen, Jesus zu lästern. Äußerungen von

ihm aus früheren Zeiten waren wesentlich freundlicher, aber da hatte

er noch erwartet, dass die Juden sich früher oder später zum Chris-

tentum bekehren würden. Da die Juden nicht daran dachten, sich von

ihm bekehren zu lassen, verwandelte sich seine Sympathie in Hass.

Die Ausbrüche des alten Luther gegen die Juden stehen erratisch in

seiner Vita. In seine Theologie hat er diesen Hass nicht integriert. Es

war auch kein rassistischer Hass wie später im Nationalsozialismus,

sondern ein religiös bedingter, was den Hass aber auch nicht besser

macht. Jene Deutschen, die zuerst die Synagogen anzündeten und

später sechs Millionen Juden im Gas ermordeten, interessierte diese

feine Unterscheidung nicht - ein beschämendes Erbe des Protestan-

tismus bis heute.

Martin Luther reist am 23. Januar 1546, schon schwer krank, nach

Eisleben, um einen Familienstreit zu schlichten.“ Dort bleibt er eini-

ge Wochen, predigt auch mehrmals, zuletzt in der Andreaskirche, wo

er einen Schwächeanfall bekommt und abbrechen muss. Zwei Tage

danach, am 17. Februar, spürt er heftige Schmerzen in der Brust und

leidet unter Atemnot. Unruhig geht er auf seinem Zimmer umher,

fühlt die Nähe des Todes und sagt verwundert: »Ich bin hier zuEisle-

ben geboren und getauft, wie wenn ich hierbleiben sollte?<<82

Dabei hatte er gerade in seinem ihm eigenen deftigen Humor an

seine Käthe geschrieben: »Wenn ich wieder heim gen Wittenberg

komm, so will ich mich alsdann in den Sarg legen und den Maden

einen feisten Doktor zu fressen geben.<<83 _

Den Abend, es geht ihm schon wieder besser, verbringt er in fröh-

licher Runde und isst und trinkt viel wie immer, geht gegen acht Uhr

ins Bett, schläft ein und wacht zwei Stunden später wieder auf. Die

Brustschmerzen sind wieder da, stärker als je, die Atemnot auch, er

friert. Seine Umgebung - zwei Söhne, die Wirtsleute, der Schloss-

prediger - ahnen, dass es zu Ende geht, bleiben bei ihm, rufen zwei

Ärzte. Auch Graf Albrecht und seine Gräfin aus dem nahe gelegenen

Stadtschloss kommen und bemühen sich um Luther. Die Gräfin reibt

ihn mit Aquavit ein, und plötzlich steht die Frage im Baum: Wie soll

er sterben? Doch nicht auf katholische Art mit letzter Olung und den

Sterbesakramenten, einem Rosenkranz und der Anrufung der Heili-

gen?

Den anwesenden Söhnen und Theologen ist sehr bewusst, dass da

nicht nur der Vater, ein Privatmann, stirbt, sondern Martin Luther,

und dass dieser auf reformatorische Art sterben muss und das auch

anschließend zu berichten sein wird. Sie haben noch frisch im Ge-

dächtnis, dass ein paar Monate zuvor, in einem aus Italien stammen-

den Pamphlet verkündet wurde, Luther sei eines schändlichen Todes

gestorben. Nach seiner Beerdigung habe es in Seinem Grab YUm01't,

und als man es öffnete, sei es leer gewesen, aber voll von schwefligem

Gestank ± eine Anspielung auf den mittelalterlichen Glauben, dass

ein Ketzer am Ende seines Lebens seiner Seele beraubt wird von ei-

nem nach Schwefel stinkenden Teufel.“ 172 Deshalb beten die Anwesenden mit Luther. Dreimal soll er den

Vers aus Psalm 31,6 gebetet haben: »In deine Hände befehle ich mei-

nen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.«85 Und in einer

der letzten Minuten, in der er noch bei Bewusstsein war so berich-

ten sie hinterher, hätten sie ihn gefragt, ob er sich zu Jesus Christus

bekenne, und er habe mit einem klaren Ja geantwortet, ehe er ver-

schied.86 ` _

Luther schafft es also tatsächlich nicht mehr nach Wittenberg.

Er stirbt an jenem kleinen Ort, in dem er geboren wurde, in einem

Haus, das nur einen Katzensprung von seinem Geburtshaus entfernt

ist. Und er stirbt, wie gleich anschließend berichtet wird, einen from-

men, christlich-evangelischen Tod. "Trotzdem werden von katholi-

scher Seite sofort üble Gerüchte verbreitet, und die Behauptung, er

habe Selbstmord begangen oder sei vom Teufel selbst erwürgt wor-

den, hält sich unter Lutherhassern bis ins 19. Jahrhundert.“

Luther konnte in dem Bewusstsein sterben, dass sich seine Re-

formation in Deutschland und darüber hinaus etabliert hat und in

der Hoffnung, dass man sich in Rom doch noch eines Besseren be-

sınnt und seine Lehre annimmt. Er wäre gerne als Reformkatholik

gestorben, nicht als Kirchenspalter. Doch daraus wird nichts mehr.

Das Land ist offenbar schon unwiderruflich in zwei konfessionelle La-

ger gespalten, die sich nachhaltig befehden und immer wieder auch

blutig bekämpfen. Weniger als ein halbes Jahr' nach dem Tod des Re-

formators gehen Katholiken und Protestanten erstmals mit Waffen

aufeinander los.

XIV Der blutige Kampf um die Wahrheit

Im Jahr 1555 ist Deutschland zu neunzig Prozent evangelisch. Der

Augsburger Religionsfriede vereinbart ein Stillhalteabkommen zwi-

schen beiden Konfessionen. Die Luther-Kirche organisiert sich schon

zu Lebzeiten des Gründers in Landeskirchen, die sich mit den weltli-

chen Territorien decken. Deren Regenten sind die Oberherren ihrer

regionalen Kirchen. Die Liaison von Kirche und Staat wird im Protes-